Objekt des Monats November 2020

Objekt des Monats August 2020

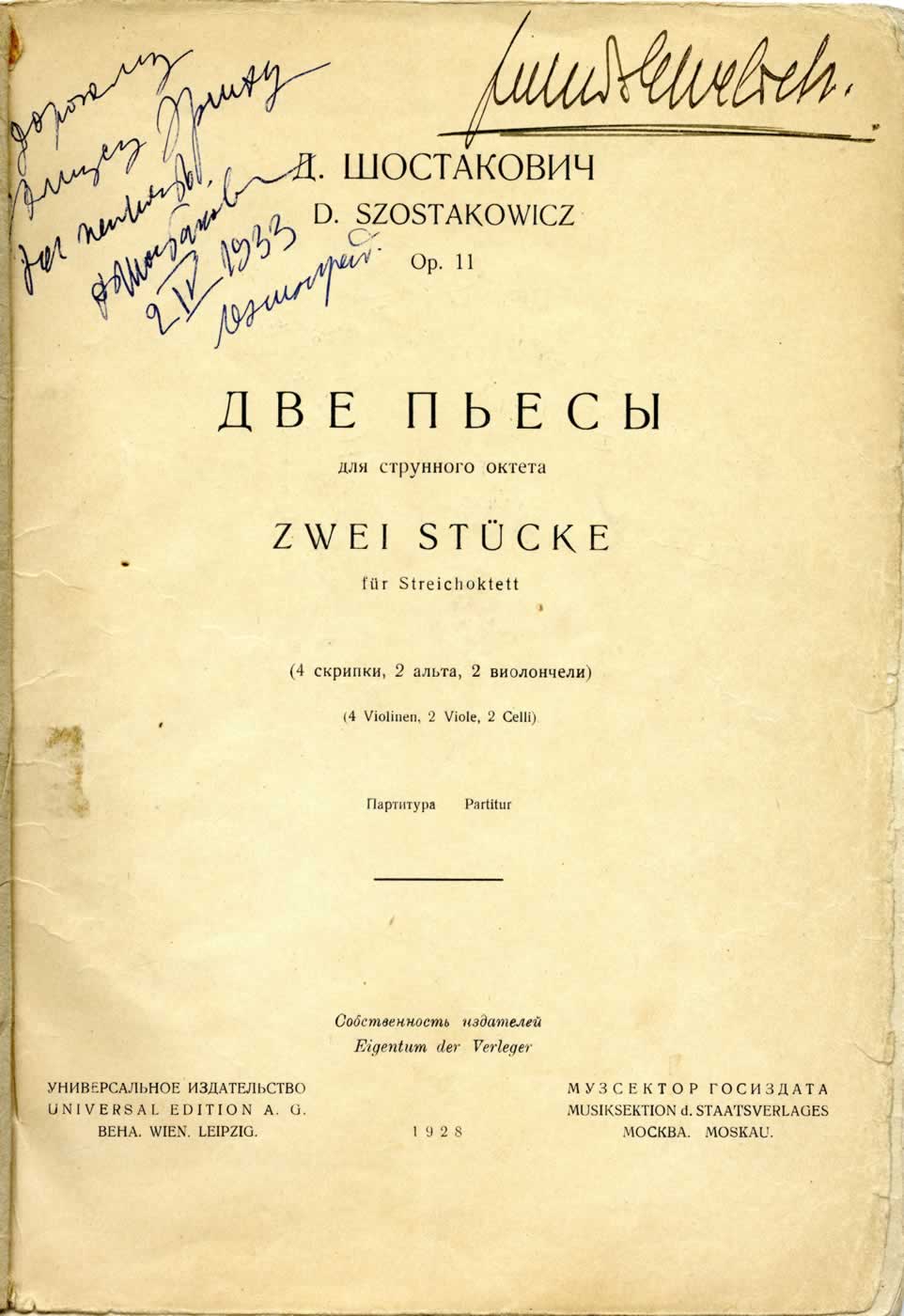

Zum 45. Todestag von Dmitri Schostakowitsch

|

||

SCHOSTAKOWITSCH, D.: Zwei Stücke für Streichoktett (4 Violinen, 2 Violen, 2 Celli). Op. 11. (1: Präludium in d-Moll; 2: Scherzo in g-Moll). Partitur. Moskau, Wien und Leipzig, Musikselektion des Staatsverlages und Universal-Edition (VerlagsNr. M 7902 und U.E. 9055) 1928. Quart. 38 S. Anstreichungen und Notizen des Widmungsträgers, Titelblatt verso mit kl. Klebespur, am Rand etwas eingerissen. Mit handschriftlichem Namenszug von Paul Ehrlich und eigenhändiger Widmung (2 IV 1933) von Schostakowitsch. Originalumschlag mit Gebrauchsspuren, am Rücken mit Klebestreifen verstärkt. (Artikel 28955)

Sehr seltene Originalausgabe in einem besonderen Arbeitsexemplar. Mit einer 4-zeiligen Widmung in Russisch an den Pianisten Heinrich Ehrlich: "Für meinen Lieben Heinrich Ehrlich als ein Andenken" mit Datum und Unterschrift des Komponisten. |

||

Objekt des Monats Juni 2020

Zum 210. Geburtstag von Robert Schumann

|

||

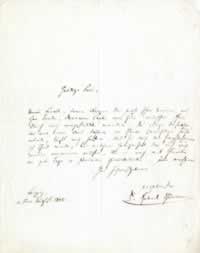

SCHUMANN, Robert: Eigenhändiger Brief mit Datum und Unterschrift. Leipzig, 5. August 1840. Quart. 1 Seite. Doppelbogen. Mit Anschrift. (Artikel 27371)

Empfehlungsschreiben für seine Braut, die sich auf ihrer letzten Konzertreise als Clara Wieck befand. An Frau Henriette von Pogwisch (1776-1851), Weimarer Hofdame und Mutter von Goethes Schwiegertochter Ottilie gerichtet. "Meine Braut, deren Namen Sie wohl schon kennen, wie Ihre Tante Madame [Emilie] Carl von hier wünschen Ihnen durch mich vorgestellt [zu] werden. Die gütige Aufnahme, die mir vor drei Jahren in Ihrem verehrten Hause wurde, läßt mich hoffen, daß Sie auch den Empfohlenen zu Theil werde, bei welcher Gelegenheit Sie sich auch meiner erinnern möchten, der ich noch mit Freude an jene Tage in Weimar zurückdenke". Unterzeichnet "Dr. Robert Schumann". Am 1. August 1840 hatte das Gericht die Erlaubnis zur Eheschließung erteilt (gegen den Willen von Claras Vater). Clara begab sich gemeinsam mit ihrer Tante Emilie Carl, der Schwester ihrer Mutter auf die Konzertreise durch Thüringen. Schumann holte sie in Weimar ab und die kirchliche Trauung fand am Vorabend von Claras 21. Geburtstag am 12. September in der Gedächtniskirche Schönefeld bei Leipzig statt. |

||

Objekt des Monats März 2020

Zum 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin

|

||

HÖLDERLIN, F.: Hyperion oder der Eremit in Griechenland. 2 Bände in 1, Tübingen, J. G. Cotta 1797-99. 160 S.; 124 S. Vereinzelt geringfügig stockfleckig. Alter Name auf Titel und im Vorsatz. Vorsatzblätter unauffällig erneuert. Grünes Lesebändchen. Gutes Exemplar. Halblederband der Zeit mit Rückenvergoldung. Ecken geringfügig bestoßen. (Artikel 28076)

Seltene Erstausgabe von Hölderlins Erstlingswerk. - Bruchstücke aus dem Roman erschienen 1794 erstmals in Schillers Zeitschrift "Neue Thalia". - "Die Dichte, in der sich poetische Sprache und geschichtsphilosophische Argumentation, Zeitkritik und religiöse Metaphorik verbinden, macht die Einzigartigkeit dieses Textes in der deutschen Literatur aus". (KNLL 7, 930). Auf Hölderlins Wunsch wurde das Buch in Antiqua in der Hopferschen Druckerei in Tübingen gedruckt. Man vermutet, dass sich die Auflage auf lediglich 300 bis 350 Exemplare belief. – Goedeke V, 471, 1; Stuttgart Hölderlin-Ausgabe 8, 349. |

||

Iffland: Eigenhändiger Brief 1808

Zum 260. Geburtstag von August Wilhelm Iffland

August Wilhelm Iffland war ein begnadeter Schauspieler, Intendant und Dramatiker. Er verfasste unzählige populäre Bühnenwerke, die seinerzeit sehr beliebt waren, heute aber nahezu vergessen sind. Als Schauspieler erlebte Iffland seinen ersten Triumph 1792 in Mannheim in der Rolle des "Franz Moor" in Friedrich Schillers "die Räuber" und gastierte an allen bedeutenden Bühnen im deutschsprachigen Raum. 1796 wurde er zum Direktor des Berliner Nationaltheaters ernannt, ab 1811 war er Generaldirektor der Königlichen Theater. Unter seiner Leitung entwickelte sich Berlin zu einer der führenden Theaterstädte Deutschlands. |

||

IFFLAND, August Wilhelm [1759-1814]: Eigenhändiger Brief mit Unterschrift, Ort und Datum. Berlin, 21.6.1808. Quart. 5 Seiten. Mit schwarz-gelber Seidenschnur geheftet. Papier an der Heftung etwas eingerissen. Teils etwas fleckig. (Artikel 26713)

Umfangreicher Brief an einen österreichischen Regierungsbeamten, wegen eines Gastspiels in Wien. Er habe "von den Französischen Autoritäten" von August an sieben Wochen Urlaub erhalten und bittet den Empfänger, vor allem seine Gage mit der "Direction des Kaiserlichen Theaters" zu klären. " ... Ich stehe nicht in der Lage, bloß meiner Neigung zu folgen. Die Schicksale die uns betrofen, fordern Bemeßung, diese Wahrheit und daß es allenfalls bekannt ist, daß ich nicht geitzig bin, wird mich in gehöriges Licht stellen. Für nähmliche Rollenzahl, habe ich in Leipzig und Hamburg, zu meinem stets gewöhnlichen Acorde, zwanzig Stück Friedrichsd'ors für die Rolle, Anerbieten, welche auf kürzerenWege, in kürzerer Zeit, bei geringeren Kosten, zu erfüllen wären. Neigung und Dankbarkeit führen mich Wien zu, wenn der Erfolg, nur einigermaaßen mit der Anstrengung im Gleichgewicht stehen kann. Zu dem Ende muß ich proponiren für jede der zwanzig Rollen auf dem Burg und Kärnthner Thor Theater, statt der Einhundert und Fünfzig Gulden Wiener Banco, dreißig Stück Kaiserliche Dukaten, in natura empfangen. - Die Einnahme für meinen Vortheil, kann schicklicher Weise, nicht die erste Einnahme des Tages wo ich zum Erstenmahle spiele, sein. Ich würde dazu, ein neues Stück mir erbitten und mag es dann, eine Vorstellung in der Mitte der Zeit meines dort seins werden". Im nächsten Abschnitt geht er "ueber die Vorstellungsverhältnisse im dritten Theater (an der Wieden)" ein. "... Um Zeitverlust zu meiden, benenne ich indeß einige Stücke, darin ich spielen könnte ...". Es folgt eine Liste mit 16 Stücken mit Nennung der jeweils von Iffland selbst gespielten Rollen, z. B. "Emilia Galotti - Marinelli". |

||

Berlioz: La Damnation de Faust 1854

Zum 150. Todestag von Hector Berlioz

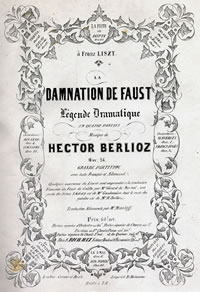

Herctor Berlioz galt als wichtiger Vertreter der Romantik in Frankreich. Er war der Begründer der sinfonischen Programmmusik und der modernen Orchesterinstrumentation. Seine revolutionären Kompositionen wurden von Zeitgenossen kaum verstanden und fanden erst lange nach seinen Tod Anerkennung. Sein Einfluss auf Komponisten wie Franz Liszt, Richard Strauss oder Nikolai Rimski-Korsakow ist unverkennbar. Mit dem „Grand Traité d’instrumentation“ von 1844 legte er die erste umfangreiche Intrumentenkunde vor, die in der Bearbeitung von Richard Strauss noch heute Gültigkeit hat. |

||

BERLIOZ, H.: La Damnation de Faust Légende Dramatique en quatre parties ... OEuv:24. Grande Partition avec texte Francais et Allemande ... Traduction Allemande par Mr. Minslaff. Paris, S. Richault [PlattenNr. 11605.R] [1854]. Folio. Gestochenes Titelblatt, Lithographie von F. Sorrieu, 1 Bl. (Personnages), 32 S. (Vorwort Dt./Franz.), 410 S. Vereinzelt geringfügig stockfleckig, etwas späterer Halblederband. Gebrauchsspuren. Rückenschild erneuert. (Artikel 27998)

Sehr seltene Erstausgabe mit den Merkmalen der Variante C. - Als Textvorlage diente Berlioz Goethes "Faust" in der französischen Übersetzung von Gérard de Nerval. Das Werk wurde in zwei Etappen komponiert. Es geht auf ein Frühwerk Berlioz‘, „Huit scènes de Faust“ von 1828/29, zurück. Als der 25jährige Komponist Goethes Faust in der Übersetzung von Gérard de Nerval las, war er sogleich fasziniert und begann ab September 1828 mit der Umsetzung der Worte in Musik. Die Partitur erschien bereits im April 1829 als Opus 1. Nach einer wenig erfolgreichen Uraufführung fand Berlioz das Werk „unvollendet und sehr schlecht geschrieben“. Erst im Winter 1845/46 nahm er den Stoff auf einer Dirigier-Tournee durch Europa wieder auf und arbeitete alle „Huit scènes de Faust“ musikalisch und textlich umgearbeitet in die „Damnation de Faust“ ein. Das so entstandene Werk passt eigentlich in keine Rubrik, es ist weder Oper, noch Oratorium, noch Kantate oder Chorsymphonie. Die konzertante Uraufführung fand 1846 im Pariser "Salle Favart" der Opéra-comique unter der Leitung von Berlioz statt und war ein Misserfolg. Im Ausland, wie in Moskau, St.Petersburg oder Berlin, war das Stück unter dem Dirigat des Komponisten weitaus erfolgreicher als in Frankreich. Die ersten szenischen Aufführungen fanden erst ab 1893 statt und damit wurde aus der „dramatischen Legende in vier Teilen“ eine Oper. - Die fleurale Titelbordüre zeigt acht Werke von Berlioz und eine gedruckte Widmung an Franz Liszt. Die Lithographie zeigt Fausts Fahrt in die Hölle. - Hopkinson 54 A(c); Holoman Nr. 111. |

||

|

BERLIOZ, Hector [1803-1869]: Eigenhändiges musikalisches Albumblatt aus der "Symphonie fantastique" mit Unterschrift. Ohne Ort und, ohne Datum [nach 1830]. Quer-Oktav. 1 Seite. Unter Passepartout. Etwas gebräunt. (Artikel 27303)

Großes, dekoratives Albumblatt, vom Komponisten überschrieben "Fragment de la Simphonie Fantastique. Scène du Bal". Die 28 Takte in 6 Zeilen sind mit "Valse" bezeichnet und stammen aus dem zweiten Akt der Symphonie. Das Werk gilt als eines der bedeutendsten Stück der romantischen Musik und als Schlüsselwerk der sinfonischen Programmmusik. Es ist im Titel bezeichnet mit „Episode aus dem Leben eines Künstlers. Phantastische Symphonie in fünf Sätzen“. Im Programmtext, den Berlioz zum besseren Verständnis der Sinfonie an das Publikum verteilen ließ, findet sich folgende Beschreibung der glanzvollen, hinreißenden Musik der Ballszene: „Der Künstler ist in die verschiedensten Lebensumstände versetzt: mitten in den ‚Tumult eines Festes‘, in friedvolle Betrachtung der Schönheiten der Natur; aber überall, in der Stadt wie auf dem Lande, erscheint ihm das geliebte Bild und versetzt seine Seele in Unruhe.“ Die Uraufführung fand im Dezember 1830 im Pariser Konservatorium statt und war ein „rasender Erfolg“ (Berlioz an seinen Freund Humbert Ferrand) Der neunzehnjährige Franz Liszt wohnte der Aufführung bei und war so begeistert von dem Werk, dass er sich sogleich entschloss, eine Klavierfassung davon anzufertigen, die er 1834 auf eigene Kosten drucken ließ. Die Partitur erschien erst nach Berlioz' Deutschlandtournee 1842. |

|

Leoncavallo: Albumblatt, Brief, Zaza, Bajazzo

ZUM 100. Todestag von Ruggero Leoncavallo

Der italienische Komponist und Librettist Ruggero Leoncavallo galt als Vertreter der Verismo-Oper, einer Strömung, die Ende des 19. Jahrhunderts in Italien aufkam. Diese Opern haben sozialkritische und realistische Themen zum Inhalt. Bekannt wurde Leoncavallo vor allem durch seine Oper „Der Pagliacci“. Die zweiaktige Oper fußt auf einem tatsächlichen Mordfall in Sizilien und wird in den heutigen Repertoirs häufig zusammen mit Pietro Mascanis Oper „Cavalleria Rusticana“ aufgeführt. |

||

|

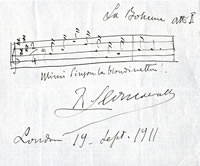

LEONCAVALLO, Ruggiero [1858-1919]: Eigenhändiges musikalisches Albumblatt mit Ort, Datum und Unterschrift. "London, 19. Sept. 1911 R Leoncavallo". Quer-Oktav. 1 Seite. Schwarze Tinte auf blauem Papier. (Artikel 18215)

Aus seiner Oper "La Bohème", mit der Leoncavallo 1897 seinen gefährlichsten Nebenbuhler Puccini herausgefordert hatte, eine zweiaktige Phrase auf "Mimi la biondinetta" (1. Akt). 1911 leitete Leoncavallo eine Serie von Aufführungen seiner Oper "Pagliacci" (Der Bajazzo) im Londoner Hippodrome. |

|

|

LEONCAVALLO, Ruggiero [1857-1919]: Eigenhändiger Brief mit Unterschrift in französischer Sprache auf dem Briefbogen des Hotels Sacher. [Wien], 5.12.[18]97. Quart. 1 Seite. Mit dem Briefumschlag des Hotels Sacher (an der Seite aufgerissen). (Artikel 18215)

An Herrn Dr. H. Steger, den er um seine Begleitung bei einem Besuch bei Erzherzog Eugen [Hoch- und Deutschmeister, 1863-1954] in der Getreidemarktkaserne ersucht: " ... Comme je vous avais promis j'ai fait la demande officielle à l'aide de camp de S.A.I. et R. L'Archiduc Eugène et ce soir je trouve a l'hotel l'ordre de me rendre demain lundi entre midi et une heure à Getreidemarkt Kasserne [!]. Voulez vous avoir la bonté de m'accompagner? ...". |

|

|

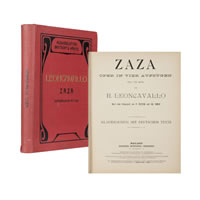

LEONCAVALLO, R.: Zaza. Oper in 4 Aufzügen. Text und Musik. Nach dem Schauspiel von P. Berton und Ch. Simon. Klavierauszug mit deutschem Texte [von F. Werner]. Mailand, E. Sonzogno (VerlagsNr. E 1053 S) [ca. 1913]. Folio. (5), 362 S. OLn. (Musikbibliothek Breitkopf & Härtel).

Deutsche Erstausgabe. Selten. - Leoncavallo hatte mit seiner fünften Oper, 1900 erneut von Toscanini uraufgeführt, wenig Erfolg. Dem Sujet von der enttäuschten Varieté-Sängerin Zazà entsprechend, ist das Werk der Operette, dem Varieté und dem Chanson verwandt. Mit der ihm eigenen "Neigung zum Archaisieren" (E. Voss) weist Leoncavallo mit Zazà auf den Neoklassizismus des 20. Jahrhunderts voraus. - BSB 10, 3792; nicht in CPM. |

|

LEONCAVALLO, R.: Der Bajazzo. Deutsch von L. Hartmann. [Textbuch]. Berlin, Fürstner (VerlagsNr. A. 4177 a. F.) [1892]. 47 S. Farbig ill. OU.

Deutsche Erstausgabe.

|

||

Schumann: Eigenhändiger Brief 1838

Zum 208. Geburtstag von Robert Schumann

Robert Schumanns geplante Übersiedlung nach Wien sollte ein Neuanfang in seinem Leben sein und war auch mit Bemühungen für die gemeinsame Zukunft mit Clara Wieck geprägt. Wegen Lähmungserscheinungen an der rechten Hand hatte er seine erfolgreich gestartete Klaviervirtuosenkarriere aufgeben müssen und widmete sich fortan ganz der Komposition. Im Jahr 1838 setzte die produktivste Phase in seinen Klavierkompositionen ein; u.a. entstanden die „Kinderszenen“ und „Kreisleriana“. |

||

|

SCHUMANN, Robert [1810-1856]: Eigenhändiger Brief mit Ort, Datum und Unterschrift. Wien, 16. Oct[ober] [18]38. Oktav. 1 Seite. Siegel, Teils etwas gebräunt. An den Knickfalten vereinzelt etwas eingerissen. (Artikel 27404)

Im Kampf um Vermählung und beruflichem Erfolg |

|

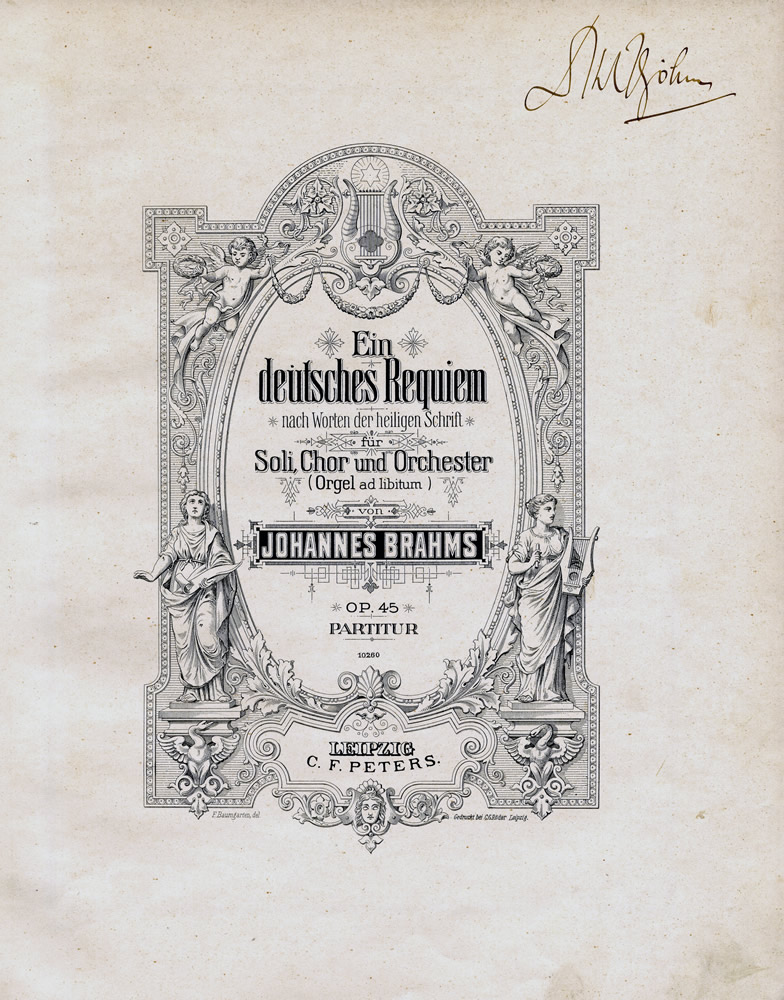

Brahms: Requiem Partitur Arbeitsexemplar von Karl Böhm

Zum 185. Geburtstag von Johannes Brahms

Das „Deutsche Requiem“ stellte den Durchbruch des jungen Komponisten Johannes Brahms dar und ist bis heute eines seiner polpulärsten Werke. Die mehrere Jahre dauernde Arbeit am Deutschen Requiem fand ihren Abschluss bei der Uraufführung am 18. Februar 1869 im Leipziger Gewandhaus. Vorangegegangen waren Teiluraufführungen in Wien und Bremen. Die Texte aus der Bibel stellte Brahms ab 1861 selbst zusammen und komponierte im selben Jahr die beiden ersten Sätze. Nach dem Tod der geliebten Mutter 1865 nahm der Komponist die Arbeit am Requiem wieder auf und schrieb zuerst den vierten Satz, bevor er sich dem dritten widmete. Die Komposition fand 1866 mit den Sätzen fünf und sieben ein vorläufiges Ende, bevor Brahms den fünften Satz im Mai 1868 komponierte. |

||

|

BRAHMS, J.: Ein deutsches Requiem nach Worten der heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester. Op. 45. Partitur Leipzig, C.F. Peters (VerlagsNr. 10260) [ca. 1940]. Folio. 3 Bl.,191 S., 1 Bl. Zahlreiche Eintragungen und Anmerkungen mit farbigem Bleistift. Halbleinenband. (Artikel 28362)

Arbeitsexemplar von Dr. Karl Böhm mit dessen eigenhändigen Namenszug im Vorsatz und auf dem Titelblatt. Handschriftliche Datierung aus dem Jahr 1943 in dem Böhm erstmals zum Direktor der Wiener Staatsoper ernannt wurde. Interessantes Exemplar, das Einblicke in die Arbeitswelt des berühmten Dirigenten gibt. |

|

Händel: Tamerlane an Opera 1724

Zum 333. Geburtstag von Georg Friedrich Händel

|

Bach, Philipp E.: Sechs Clavier-Sonaten 1779-1787

Zum 230. Todesjahr von Carl Philipp Emanuel Bach(geboren 1714 in Weimar, gestorben 1788 in Hamburg) „Er ist der Vater, wir sind die Bub’n. Wer von uns was Rechtes kann, hat von ihm gelernt“. (Mozart). Carl Philipp Emanuel Bach war der berühmteste der vier, ebenfalls als Komponisten tätigen, Bachsöhnen. Er gilt als einer der bedeutendsten Musiker in der Zeit zwischen Barock und Klassik und hatte großen Einfluß u.a. auf Haydn und Beethoven. BACH, C. Ph. E.: Sechs Clavier-Sonaten (nebst einigen Rondos fürs Forte-Piano) für Kenner und Liebhaber. [Wq 55-59,61] Erste (bis sechste) Sammlung in 1 Band. Leipzig, Im Verlage des Autors 1779-1787. Quer-Folio. Je Heft mit Titelblatt und Pränumeranten-Verzeichnis. Anfangs einige Blatt mit Wasserrand am rechten oberen Blattrand. Etwas gebräunt. Sonst gutes Exemplar. Schöner, etwas späterer Halblederband mit Rückenvergoldung. Unteres Kapital leicht beschädigt. (Artikel 27994)

Erstausgabe der Sammlung aller sechs Klaviersonaten "für Kenner und Liebhaber" in Typendruck. Äußerst selten in dieser Vollständigkeit. - Der zweitälteste Sohn J. S. Bachs (1714-1788) lebte viele Jahre als Cembalo-Virtuose Friedrichs des Großen am Berliner Hof und später als Kantor und Musikdirektor in Hamburg, wo auch die Sonaten entstanden sind. Sein Einfluß auf die Entwicklung des Klavierstils ist nicht hoch genug einzuschätzen, seine Verdienste um das Musikleben seiner Zeit enorm. Dementsprechend besaß er bereits zu Lebzeiten eine herausragende Stellung bei seinen Zeitgenossen, wie das Pränumeranten-Verzeichnis der Sonaten zeigt (u. a. Burney, Kirnberger, Marpurg, Schubart und Türk). - Die einzelnen Hefte, jeweils in Typendruck, wurden in der Breitkopfischen Offizin hergestellt. Die Sammlungen 1-3 liegen in der Ausgabe mit Diskantschlüssel (statt Violinschlüssel) vor. Beide Ausgaben sind gleichzeitig erschienen. - Hoboken 190, 192, 195, 196, 198, 201; RISM B 85, 87, 88, 90, 91, 93; Helm S. 262 f. Bei Interesse nehmen Sie bitte hier Kontakt mit uns auf. |

Heine, H.: Eigenhändiger Brief 1824

Heinrich Heine(geboren am 13.12.1797 in Düsseldorf, gestorben am 17. Februar 1856 in Paris) Schöner, ausführlicher Brief des 26-jährigen Heinrich Heines an seine jüngere Schwester Charlotte, Ehefrau des Hamburger Kaufmanns Moritz Embden, der er über seine beabsichtigte Abreise aus Lüneburg und sein geplantes venezianisches Trauerspiel berichtet. Nach seiner Abreise aus Berlin im Mai 1823 hatte Heine einen studienlosen Sommer in Lüneburg verbracht. HEINE, Heinrich [1797-1856]: Eigenhändiger Brief mit Ort, Datum und Unterschrift. Lüneburg, 9. Januar 1824 [recte 11.1.1824]. Großoktav. 2 1/4 Seiten mit Siegelspur. Adresse abgeschnitten, dadurch Textverlust von 3/4 der Seite, leicht fleckig. (Artikel 27333)€ 38.000,–-"Ach Gott, ich wollte ich könnte alle meine Feinde darinn sterben lassen" Bei Interesse nehmen Sie bitte hier Kontakt mit uns auf. |

Hauff, W.: Eigenhändiger Brief 1827

Wilhelm Hauff(geboren am 29. November 1802 in Stuttgart, gestorben am 18. November 1827 ebenda) Wilhelm Hauff war einer der berühmtesten Märchenerzähler der Spätromantik. In seinem nur 25 Jahre währenden Leben schuf er noch heute beliebte Märchen wie „Zwerg Nase“, „Kalif Storch“, „der kleine Muck“ oder “das kalte Herz“. HAUFF, Wilhelm [1802-1827]: Eigenhändiger Brief mit Datum und Unterschrift "Dr. Wilh. Hauff". Stuttg[art], 20. III. [18]27. Groß-Quart. 1 Seite. Leicht gebräunt. Mit Siegelrest und Blattausriß durch Siegelbruch (ohne Textverlust). Poststempel. (Artikel 27950)

Wilhelm Hauff als Rezensent in Nöten Von größter Seltenheit - Brief aus dem Todesjahr des als "deutscher Scott" gefeierten Schriftstellers Wilhelm Hauff, dem wir die noch heute popolären Märchen "Zwerg Nase", "Der kleine Muck" und "Das kalte Herz" sowie den Roman "Lichtenstein" verdanken. Bei Interesse nehmen Sie bitte hier Kontakt mit uns auf. |

Méhul: Mélidore et Phrosine Partitur 1794

Zum 200. Todestag von Etienne-Nicolas Méhul(geboren am 22. Juni 1763 in Givet/Ardennen, gestorben am 18. Oktober 1817 in Paris) Méhul gehörte zu einem der bedeutendsten Komponisten der Revolutionszeit und Wegbereiter der Romantik, der auch außerhalb Frankreichs große Bedeutung erlangte. Er schrieb mehr als 40 Opern. MÉHUL, [E. N.]: Mélidore et Phrosine. Drame lyrique en trois actes. Paroles du Citoyen [Vincent] Arnauld. [Partitur mit Text]. Représenté pour la première fois sur le Théatre Lyrique de la rue Favart, le 17 Germinal, l’An second de la République Francaise. Paris, Cousineau Pere et Fils (ohne PlattenNr.) [1794]. Folio. 300 S. Titelblatt mit handschriftlicher Signatur des Verlegers. Papierbedingt etwas gebräunt. Pappband der Zeit mit farbigem Rücken- und Deckelschild. (Artikel 21937)

Sehr seltene Erstausgabe der Partitur. Exemplar aus der Sammlung des französischen Komponisten Charles-Simon Catel (1773-1830), der zur gleichen Zeit wie Méhul am Pariser Conservatorium unterrichtete. Die Oper gilt mit ihrer Hinwendung zu Jean-Jacques Rousseaus Naturideal und ihrer Phantastik des Revolutionspathos als ein markantes Beispiel einer frühen französischen romantischen Oper. "Méhul gehört einer Komponistengeneration an, die nicht nur verschiedene Phasen der französischen Musik durchlaufen, sondern auch zu deren Ausgestaltung beigetragen haben. Die entscheidende Phase von Méhuls schöpferischer Arbeit fand in der Französischen Revolution statt, während er Werke komponierte, die unmittelbar als symbolisch für die unruhige Epoche erkannt wurden. In seinen Opern treibt er Techniken auf ihren Höhepunkt, die seine Vorgänger während der 1780er Jahre entwickelt hatten, darunter in erster Linie die Bereicherung des orchestralen Satzes" (MGG²). - Lt. Vorbesitzer kam das schöne Exemplar später in die Bibliothek von Vincent D'Indy. - RISM M 2026; Clement/Larousse 729; nicht BSB; CPM 38,376. Bei Interesse nehmen Sie bitte hier Kontakt mit uns auf. |

Grieg: Eigenhändiger Brief 1887

Zum 110. Todestag des bedeutenden norwegischen Komponisten und Pianisten Edvard Grieg(geboren am 15. Juni 1843 in Bergen, gestorben am 4. September 1907 ebenda) In den 1880 Jahren war Edvard Grieg einer der meist gespielten und berühmtesten Komponisten Europas. Den Norweger, der zwischen 1858 und 1862 am Leipziger Konservatorium studierte, verband neben dem Musikverlag C.F. Peters, mit dem er 1889 einen Generalvertrag schloss, auch eine Freundschaft zum Leipziger Verleger Ernst Wilhelm Fritzsch (1840-1902). „Vor der Klosterpforte“, das auf dem Gedichtzyklus „Arnljot Gelline“ von Björnstjerne Björnson basierende Werk für Chor und Orchester, war eine Komposition, die Grieg sehr schätze und häufig, sowohl in Norwegen als auch im Ausland, aufführte. Der bekannte Operndichter-Komponist Franz von Holstein übersetzte den norwegischen Text ins Deutsche. GRIEG, Edvard [1843-1907]: Eigenhändiger Brief mit Unterschrift. Bergen, Norwegen d. 12. Juli 1887. 4 Seiten auf braunem Papier mit den gedruckten Initialen am Kopf. Papier recto etwas ausgebleicht, Knickfalten. Kleine Fehlstelle am unteren Falz ohne Textverlust. (Artikel 27920)

Schöner, inhaltsreicher Brief an den Leipziger Verleger Ernst Wilhelm Fritzsch auf Deutsch: "Lieber Fritzsch! Hiermit folgt die Correctur. Der französische Text ist oft ganz falsch unterlegt, was ich immer durch NB. und Striche bezeichnet habe, und ich bitte nun den Stecher, ja mit der größten Sorgfalt zu verfahren. Hoffentlich folgt bald Correctur auf den Orchesterstimmen, auf der Orgelstimme, die bis jetzt immer noch fehlt, und auf den Chorstimmen. Was Du mir von dem Streichquartett schreibst, freute mich ungemein. Ich vergesse nicht leicht, wie das Werk nach der ersten Leipziger Aufführung von der Presse behandelt wurde und bin nicht bescheiden genug um nicht zu fühlen, das mir damals Unrecht geschah. Sollten jetzt liberalere Ansichten in der Leipziger Presse vertreten sein, dann wäre allerdings gerade Brodsky, der mir so sympatische Künstler, der rechte Mann. Ich bin aber in dieser Beziehung kein Sangoiniker, nachdem meine Holberg-Suite [op. 40], eine Gelegenheitsarbeit im Zopfstyl, wo jede Spur von eigener Persönlichkeit sorgfältig verdeckt erscheint, einen ebenso komischen, als für den Gewandhausgeschmack charakteristischen Erfolg zu Theil wurde. Hoffentlich hat Brodsky selbst die Aufführung des Quartetts vorgeschlagen!? Bei Interesse nehmen Sie bitte hier Kontakt mit uns auf. |

Wagner, R. und Heine, F.: Eigenhändiger Doppelbrief 1842

Zum 204. Geburtstag von Richard Wagner(geboren am 22. Mai 1813 in Leipzig, gestorben am 13. Februar 1883 in Venedig) Richard Wagners erster echter Bühnenerfolg war die Uraufführung des „Rienzi“ am 20. Oktober 1842 in Dresden. Wagner quartierte sich im Hause des Schauspielers Ferdinand Heine ein, den er bereits aus Kindertage kannte. Dieser war neben seiner Mitgliedschaft am Dresdner Schauspiel auch ein begnadeter Kostümzeichner und zuständig für die Kostüme im „Rienzi“. Die Titelrolle der Oper wurde von Joseph Tichatschek gesungen, dem prominentesten Heldentenor seiner Zeit, für die Partie des Adriano konnte Wagner die berühmte Mezzosopranistin Wilhelmine Schröder-Devrient gewinnen. WAGNER, Richard [1813-1883] und Ferdinand HEINE [1798-1872]: Eigenhändiger Brief mit Unterschrift. Ohne Ort, Juni 1841 [recte 1842]. Oktav. 2 Seiten. (Artikel 26410)

Früher Wagnerbrief von absoluter Seltenheit. - Heiterer Doppelbrief der Freunde Richard Wagner und Ferdinand Heine an Joseph Tichatscheck. "Es war im Juni 1842 (nicht 1841 wie Wagner in der Zerstreutheit schreibt). Bei Frau Pauline Tichatscheck (deren Namen in kleinem Golddruck am Kopfe des goldgeränderten Briefblattes steht) hatten sich die Dresdner Freunde, der Hofschauspieler Ferdinand Heine und der kurz zuvor aus Paris in die Heimat zurückgekehrte Richard Wagner zusammengefunden. Tichatscheck selbst war auf Gastspiel in London (wie ein Vermerk von seiner Handschrift rechts oben angibt); da haben die beiden an ihn diesen lustigen Doppelbrief losgelassen, dessen Anrede von Heine, dessen erste Zeile von Wagner geschrieben ist, worauf dann, wie leicht zu ersehen, die zwei Schreiber sich bei jeder Zeile abgewechselt haben, oder besser: Heine hat sich den Spass gemacht, zwischen die Zeilen seines jungen Freundes einen zweiten Brief zu schreiben. Der ungeduldige junge Musiker weiss schon, dass der 'Rienzi' vor Mitte Oktober nicht gegeben werden kann (was denn auch eintraf)". (Die Musik Jg. 6, 1906-07, Heft 10, hier ist auch der komplette Text abgedruckt). Bei Interesse nehmen Sie bitte hier Kontakt mit uns auf. |

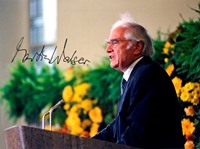

Walser, M.: Eigenh. Manuskript "Die Stadt der Städte" 2006

Martin Walser(geboren am 24. März 1927 in Wasserburg am Bodensee) Im Jahr 1981 reiste Martin Walser zur Leipziger Buchmesse, um aus seinen Romanen zu lesen. Die Partei-Funktionäre verboten ihm damals, den DDR-Schriftsteller Gert Neumann zu treffen, der in seinem Roman „Elf Uhr“ die trostlosen Zustände in der DDR schilderte und deswegen in Ungnade gefallen war. WALSER, Martin: Eigenhändiges Manuskript "Die Stadt der Städte" mit Unterschrift. Quart. 11 Seiten. Mit zahlreichen Streichungen und Zusätzen. Auf den Rückseiten von Typoskriptblättern seines Romans "Angstblüte" (2006) geschrieben. (Artikel 27340)

"Zum ersten Mal habe ich in Leipzig, glaube ich, am 7. März 1981 gelesen. Im Gewölbe der Bastei, das von den Studenten wieder ausgegraben worden war ... Eingeladen hatte Professor Pezold. Ich wohnte im Hotel Astoria, Zimmer 103. Meine Reisebuchführung sagt, daß ich auch bei späteren Lesungen in diesem schwermütigen Hotel wohnte ... Die Vorhänge waren kaum dazu zu bewegen, noch Tageslicht hereinzulassen. Aber unten, der Speisesaal machte alles wieder gut: eine gewaltige figurenreiche Tübke-Wand. Das erwähne ich nur, weil es nichts mehr davon gibt ... Jetzt lädt Michael Hametner ein. Seine allen Untiefen gewachsene Steuerfähigkeit könnte den Lesenden leichtsinnig werden lassen. Und das wäre falsch ... (...) ... Natürlich versuchte ich, als ich in Leipzig einem Mächtigen gegenübersaß, ihn dazu zu bewegen, meinen Kollegen Gerd Neumann besser zu behandeln. Immerhin ist er der Verfasser des ebenso inhaltsreichen, wie stilistisch abenteuerlich schönen und, was die DDR betraf, sicher hochgenauen Romans ‘Elf Uhr’ ...". |

Krenek, E.: 1. "Jonny spielt auf" 2. Eigenh. Albumblatt etc.

|

![KRENEK, Ernst [1900-1991]: Eigenhändiges Albumblatt mit Datum und Unterschrift.](/images/stories/objekte/201612/18201_kl.jpg)

|

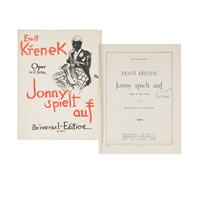

Ernst Křenek (ab 1938 Krenek)(geboren am 23. August 1900 in Wien, Österreich, gestorben am 22. Dezember 1991 in Palm Springs (CA), USA) Komponist, Musikschriftsteller, Librettist, Schriftsteller, Dirigent, Pianist, Professor, Hochschullehrer, Pädagoge.KRENEK, Ernst: Jonny spielt auf. Oper in 2 Teilen. Op. 45. Klavierauszug mit Text vom Komponisten. Wien, Universal-Edition (VerlagsNr. U.E. 8621) Copyright 1926. Abzug XI. 1927. Quart. 213 S. Handschriftlicher Vermerk auf Titel. Originalumschlag. (Artikel 21331)

|

Heine, H: diverse Erstausgaben: Atta Troll, Doktor Faust etc....

Heinrich Heine

|

Werfel, F: Eigenhändiger Text zum "Hussitenlied" 1933

|

Franz Werfel

|

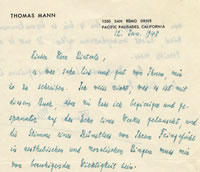

Mann, Th.: Eigenhändiger Brief 1948

|

Thomas Mann MANN, Thomas [1875-1955]: Eigenhändiger Brief mit Datum und Unterschrift. Pacific Palisades, 12. Jan[uar] 1948. Großoktav. 1 1/2 Seiten. Gedruckter Briefkopf. (Artikel 27223)€ 5600,-

Bei Interesse nehmen Sie bitte hier Kontakt mit uns auf. |

Claudius, M.: Wandsbecker Bote Asmus omnia 1775 - 1812

Matthias Claudius

|

Fichte; J.G.: Sonnenklarer Bericht 1801 und Grundlage des Naturrechts 1796

|

|

200. Todestag von

|

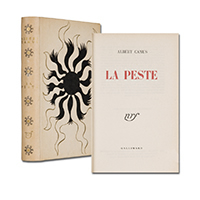

Camus, A.: La peste. Erstausgabe 1947

|

Albert Camus (1913 - 1960) CAMUS, A.: La peste. Paris, Gallimard 1947. 337 S. Original-Pappband mit Deckelillustration in Schwarz und Gold. Gutes Exemplar € 4200 Erste Ausgabe. - Num. Exemplar. Sauberer Druck auf chamoisfarb. Papier, Titel in Rot und Schwarz; gedruckt bei E. Grevin & Fils in Lagny-sur-Marne. Einer der großen literarischen Texte des 20. Jahrhunderts und zugleich das erfolgreichste Prosawerk von Albert Camus (1913-1960). Der berühmte Roman entstand während des 2. Weltkrieges zwischen 1939 und 1943 und wurde im Juni 1947 in der hier vorliegenden Form zum ersten Mal publiziert. Es war "die entschiedene Behauptung der wertsetzenden moralischen Kraft des einzelnen, die weltweite Resonanz fand und die überzeugte, nicht zuletzt weil Camus selbst sie gelebt hatte." (KNLL 3, 572). (Bestell-Nr. 27770)

|

CHAMISSO, A. v.: Peter Schlemihl 1814 EA

Adelbert von Chamisso (geb. 30.1.1781 Boncourt/Champagne, gest. 21.8.1838 Berlin)

CHAMISSO, A. v.: Peter Schlemihl's wundersame Geschichte mitgetheilt von A. v. Ch. und herausgegeben von Fr. Baron de la Motte Fouqué. Nürnberg, J. L. Schrag 1814. Gestochenes Frontispiz, XII, 132 S. stockfleckig. Pappband mit zeitgenössischem Buntpapier.

|

Rousseau, J.J.: Die neue Heloise 1761 Erste deutsche Ausgabe

Jean-Jacques Rousseau (geb. 28. Juni 1712 zu Genf, gest. 2. Juli 1778 in Ermenonville bei Paris).

ROUSSEAU, J. J.: Die Neue Heloise, oder Briefe zweyer Liebenden, aus einer kleinen Stadt am Fusse der Alpen... . Aus dem Französischen übersetzt [von J. G. Gellius]. 6 Theile in 3 Bänden. Leipzig, Weidmann 1761. Gestochenes Frontispiz, insgesamt 12 Kupfertafeln von G. L. Crusius nach H. Gravelot. Schönes, nahezu fleckenfreies Exemplar. Rotschnitt. Schöne Pergamentbände der Zeit.

|

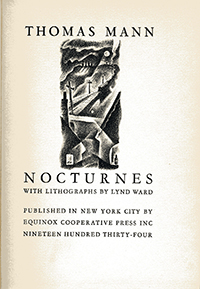

Mann, Th.: Nocturnes. 1934. First english edition

Am 6. Juni 1875 wurde Thomas Mann geboren

MANN, Th.: Nocturnes. With Lithographs by Lynd Ward. New York, Equinox Cooperative Press 1934. Illustr. Originalleinen, Rücken und Vorderdeckel leicht lichtrandig; schönes Exemplar.

|

Wagner, R.: Ring Götterdämmerung Partitur 1876 Originalausgabe, zweiter Druck

|

Zum 200. Geburtstag von Richard Wagner (geboren am 22.5.1813 in Leipzig, gestorben am 13.2.1883 in Venedig) präsentieren wir Ihnen heute unser „Objekt des Monats“: WAGNER, R.: Der Ring des Nibelungen. Ein Bühnenfestspiel für 3 Tage und einen Vorabend. (Dritter Tag: Götterdämmerung). (Partitur). [WWV 86 C]. Mainz, B. Schott's Söhne (PlattenNr. 21953) [26. Juli 1876]. Folio. 4 Bl., 615 S. der 1. Aufzug mit Eintragungen eines Dirigenten in Blei, teilweise Tinte. Schöner Ganzlederband im Stil der Zeit.

|

Grimm; J.: Ad Auspicia Professionis (Habilitatzionschrift) 1830

|

|

Aus Anlass der zahlreichen Jubiläen im Grimm-Jahr 2013 möchten wir mit unserem März-Newsletter gleich zwei „Objekte des Monats“ zu Ehren der Brüder Grimm anbieten: GRIMM, Jacob: Ad auspicia professionis philosophiae ordinariae in academia Georgia Augusta rite capienda invitat. Inest hymnorum veteris ecclesiae XXVI. interpretatio theotisca nunc primum edita. Göttingen, Dieterich 1830. Quart. 1 Bl., 76 S. Pappband der Zeit.

|

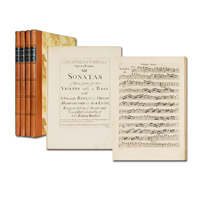

Corelli, A.: XII Sonatas... for two violins and Bass 1735

|

CORELLI, A.: XII Sonatas of three parts for two violins and a Bass with a Through Bass for ye Organ, Harpsichord or Archlute engraved from ye Score and carefully corrected by ye best Italian masters, Opera Prima, secunda, terza, quarta, Stimmen. London, Walsh (PlattenNr. 364-67) [ca. 1735]. Quart. 4 Stimmbände mit je 24, 18, 25, 16 S. Schöne Halblederbände im Stil der Zeit. € 1800,-

|

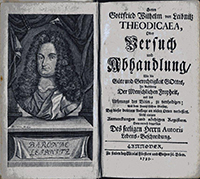

Leibniz, G.W.V.: Theodivae 1735

|

|

Gottfried Wilhelm Leibniz, geboren am 1. Juli 1646 in Leipzig, gestorben am 14. November 1716 in Hannover. LEIBNIZ, G. W. V.: THEODICAEA, ODER VERSUCH UND ABHANDLUNG/ WIE DIE GÜTE UND GERECHTIGKEIT GOTTES, IN ANSEHUNG DER MENSCHLICHEN FREYHEIT, UND DES URSPRUNGS DES BÖSEN, ZU VERTHEIDIGEN; AUS DEM FRANZÖSISCHEN ÜBERSETZT, BEY DIESER DRITTEN AUFLAGE AN VIELEN ORTEN VERBESSERT. NEBST EINIGEN ANMERCKUNGEN UND NÖTHIGEN REGISTERN. DEM ANNOCH BEYGEFÜGT DES SEELIGEN HERRN AUTORIS LEBENS-BESCHREIBUNG. HANNOVER, N. FÖRSTER 1735. PORTRAIT- KUPFER VON LIPS NACH BÖCKLIN, 14 BL., 64, 1030 S., 1 GEFALTETES KUPFER. AM ANFANG AUF DEN SEITEN GELEGENTLICH ALTE MARGINALIEN. PERGAMENTBAND DER ZEIT.

|

Goethe, J.W.v.: Neue Schriften 1792-1800

GOETHE, J. W. v.: Neue Schriften. 7 Bände, Berlin, J. F. Unger 1792-1800. Mit gestochener Titelvignette von Unger nach [J. H. Meyer], 2 Kupfertafeln von Haas und Bolt nach H. Meier, 1 gest. Kupfertafel (Stammbaum), 7 (von 8) Musikbeilagen von J. F. Reichard. Vereinzelt etwas braunfleckig. 1 Bl. mit kleinem Loch und geringem Buchstabenverlust. Exlibris. Schöne Halblederbände der Zeit mit Rückenvergoldung.

|

Schiller, Frdr.: Maria Stuart 1801

SCHILLER, [Friedrich von]: Maria Stuart ein Trauerspiel. Tübingen, J. G. Cotta 1801. 1 Bl., 237 S., gering stockfleckig. Kl. Eckabriss am Titelblatt sauber angesetzt. Hübscher farbiger Pappband der Zeit mit Rückenvergoldung und Goldfileten.

|

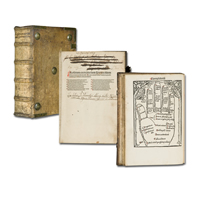

Mauburne: Rosetum 1504 + Martinus: Margarita 1499 + Johannes Nivicellensis: Concordantiae 1488

|

|

Das Hauptwerk von Johannes Mauburnus (1460 – 1501) „Rosetum exercitiorum spiritualium et sacrarum meditationum“ enthält, über mehrere Kapitel verteilt, eine Reihe damals weit verbreiteter Weihnachtslieder. MAUBURNE, J.: Rosetum exercitiorum spiritualium et sacrarum meditationu(m): in quo habet(ur) materia predicabilis per totum anni circulum. Basel, Jacob v. Pfortzen 1504. 6 Bl., 167 num. Blatt, 1 w. Blatt. Mit 1 ganzseitigem Holzschnitt.[Angebunden]:

|

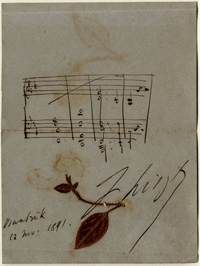

Liszt, F.: Eigenhändiges Albumblatt 1841

|

LISZT, Franz, [1811-1886]: Eigenhändiges Albumblatt mit Unterschrift. Osnabrück, 12. November 1841. Quart. 1 Seite. Knickfalten. Passepartout.

|

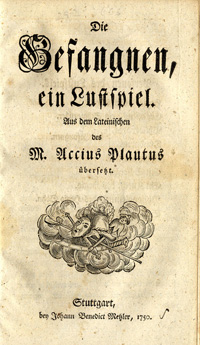

Lessing: Die Gefangenen 1750

|

Eine der seltensten Erstausgaben von Gotthold Ephraim Lessing überhaupt! [LESSING, G. E.]: Die Gefangenen, ein Lustspiel. Aus dem Lateinischen des M. Accius Plautus übersetzt [von Lessing]. Stuttgart, J. B. Metzler 1750. 72 S., Holzschnitt-Titelvignette, 3 Holzschnittvignetten im Text. Frisches Exemplar. Pappband mit zeitgenössischem Buntpapier.

|

|

![CAMPRA, [André]: Tancrede](/images/stories/objekte/202012/andre-campra-tancrede-titel-29098.jpg)

![CAMPRA, [André]: Tancrede](/images/stories/objekte/202012/andre-campra-tancred-einband-29098.jpg)